“确诊的那一刻,我心里反而踏实了。感谢所有帮助过我的医生们,他们不仅医术高明,更有一颗为患者着想的心。他们帮我省下的不仅仅是几万块钱,更是让我避免了在就诊道路上继续浪费时间。”近日,宁德市医院病房内,周女士(化名)动情地说。

这名长期备受视野狭窄、视力下降困扰的患者周女士通过基因检测找到了困扰她多年的顽疾——视网膜色素变性(Retinitis Pigmentosa,RP)。这不仅为她漫长的求医路画上了一个清晰的句号,还为她家庭省下了一笔不菲的医疗开支,患者及家人对医务人员表示由衷感激。

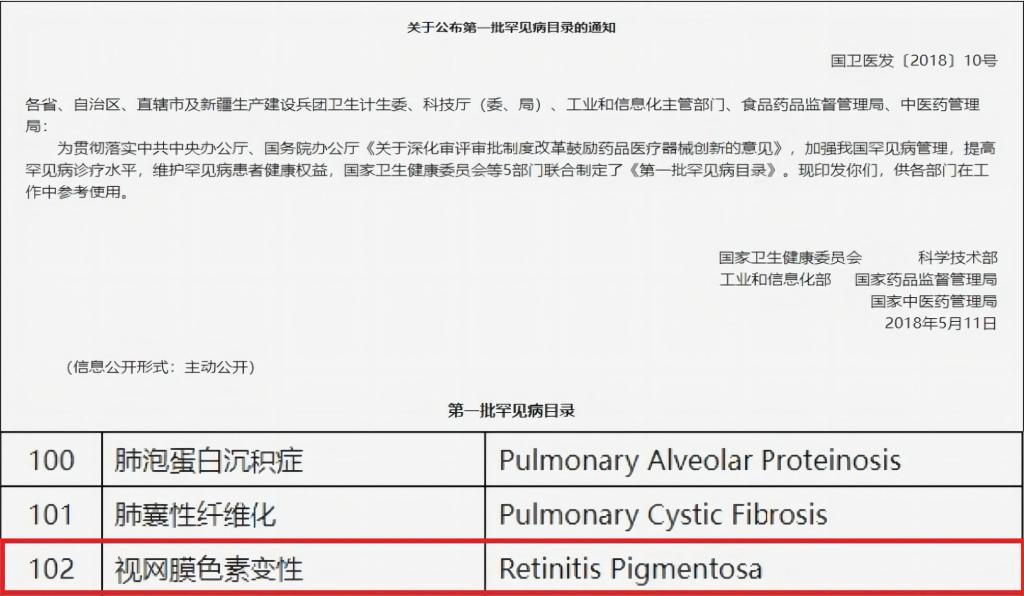

今年42岁的周女士自青年时期起,就发现自己有夜盲症状,且视野范围在不知不觉中逐渐变窄。起初,周女士没有重视,近年来开始出现视力下降,周女士才前往眼科就诊。今年4月,周女士慕名来到宁德市医院院长、眼科主任医师郑志门诊就诊,经检查后,郑志告知周女士这大概率是视网膜色素变性,在国家卫健委2018年发布的《第一批罕见病目录》中提及该病,但确诊需要基因检测作为“金标准”。由于无法寻找到相关检测机构,加上高昂的检测费用,周女士及家人感到茫然无措。

一次偶然的机会,周女士了解到宁德市医院系2019年国家卫健委公布的首批入选罕见病诊疗协作网的医院,且呼吸与危重症医学科有基因检测方面的经验,于是联系到罕见病诊疗小组主任医师方桂桔及主治医师彭志文,诊疗小组为周女士制定了一条“精准诊断路线图”。他们没有建议患者进行价格高昂的全基因组测序,而是基于其临床表型,优先选择了全外显子组测序。同时,呼吸科罕见病诊疗小组积极为其联系并申请了中央专项彩票公益金支持罕见病诊疗水平能力提升项目的帮助,为患者减免了全部检测费用。

最终,基因检测结果证实了专家们的判断,患者确诊为EYS基因突变导致的常染色体隐性遗传性视网膜色素变性。虽然目前对于RP尚无根治方法,但明确诊断本身具有重要意义。它让周女士和家人终于摆脱了未知的恐惧,知道了“敌人”究竟是谁。随后诊疗小组为周女士进行了详细的遗传学解读和指导。

周女士的故事,是宁德市医院近年来高质量发展的一个缩影。面对诊断难、治疗难、费用高的罕见病患者群体,2023年,宁德市医院呼吸与危重症医学科成立了罕见病诊疗小组,依托国家罕见病联盟的优势,以精准医学为武器,以人文关怀为底色,为患者提供优质的医疗服务。近3年来,医院在罕见病领域不断尝试探索,已有一定成果。希望在未来的工作当中,能够为更多的罕见病患者带去希望的曙光。

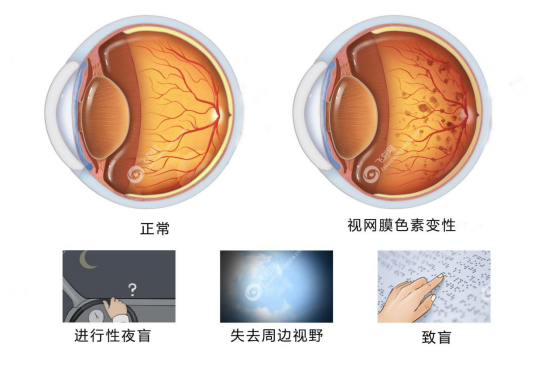

科普知识:关于视网膜色素变性

原发性视网膜色素变性(retinitis pigmentosa,RP),是一种进行性、遗传性、营养不良性视网膜退行性病变,主要表现为慢性进行性视野缺失、夜盲及视网膜骨细胞样色素沉着,最终可导致视力下降。全球患病率约为1/5000至1/3000,患者早期出现儿童期夜盲,随病程发展形成环形暗点并逐渐扩大为管状视野,晚期可伴色觉异常及失明。该病于2018年5月11日被国家卫生健康委员会等五部门联合制定的《第一批罕见病目录》收录。

该病病因涉及常染色体显性、隐性及X连锁隐性遗传,已发现超过300个相关基因突变。诊断依赖视网膜电图、基因检测等技术。目前还没有很有效的治疗方法,主要的治疗原则是对症治疗,延缓疾病进展,包括营养药物治疗、基因疗法(如Luxturna、Voretigene neparvovec)、人工视网膜芯片等方法。通过罕见病的基因突变检测,更好检测出患者三代的遗传相关性,发现新的突变基因位点,为疾病的研究发展提供新的依据。